Edition Lade - EL CD 028

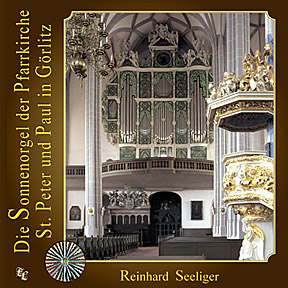

Die Sonnenorgel der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Görlitz

Reinhard Seeliger, Orgel

1 CD - DDD - Spielzeit: 76' 51

Booklet: deutsch / französisch / englisch - 28 Seiten - 14 Abbildungen

€ 18,90

Die evang.-lutherische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Görlitz erhebt sich auf einem Felsen über dem Ufer der Neiße, dem Grenzfluß zu Polen. Sie wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts gegründet und erhielt in den Jahren 1423 bis 1497 die bis heute erhaltene spätgotische Gestalt einer fünfschiffigen Hallenkirche, die mit 72 m Länge, 39 m Breite und 24 m Höhe sowie einem Raumvolumen von mehr als 40.000 m3 zu den bedeutendsten mittelalterlichen Bauwerken der Stadt zählt. Bei einem Brand wurde die Kirche 1691 sehr schwer beschädigt und nach ihrer Wiederherstellung mit neuem Inventar ausgestattet. Krönender Abschluß dieser Arbeiten war die Aufstellung einer neuen Orgel, die der berühmte Orgelbauer Eugenio Casparini (1623-1706) nach sechsjähriger Bauzeit 1703 vollendete.

Die am 5. Juli 1703 von Orgelbauer Johann Rätzel sowie dem Zittauer Organisten und Musikdirektor Johann Krieger (1652-1736) abgenommene Casparini-Orgel wurde am 19. August 1703 festlich geweiht. Sie verfügte über 57 Register auf drei Manualen (Hauptwerk, Oberwerk, Brustpositiv) und Pedal und war damit die größte Orgel Schlesiens. Das beeindruckende, 14,40 m hohe und 10,30 m breite Orgelgehäuse, das Werk des einheimischen Künstlers Johann Conrad Büchau, wurde wegen seiner außergewöhnlichen architektonischen Gestalt international bekannt. Büchau verteilte über den gesamten Prospekt siebzehn sog. Sonnen, die er um goldene Sonnengesichter strahlenförmig mit gleichlangen, an der Rückseite jedoch verschieden tief ausgeschnittenen Pfeifen einer zwölffachen Pedalmixtur versah und damit dem Instrument den Namen Sonnenorgel gab. Jede Sonne erzeugte jeweils einen Ton der Pedalmixtur und war außerdem mit einem 8’-Trompetenregister kombiniert, dessen einzelne Pfeifen auf die siebzehn am Orgelgehäuse befindlichen Engelsfiguren verteilt wurden (die restlichen neun Töne der Mixtur und Trompete kamen auf einer eigenen Windlade im Inneren der Orgel zu stehen). Das einzigartige Register verfügte über eine eigene Traktur, deren Zug am Spieltisch als Sperrventil funktionierte. Im Gegensatz zu den beschriebenen Sonnen wurde die unter dem bekrönenden Giebel des Orgelprospekts befindliche sog. Schnecke als rein dekorativer, fantasievoll aus Zungenpfeifen gebildeter Zierat gestaltet.Von der Orgel Casparinis blieben bis heute neben dem Gehäuse mit der Sonnen-Mixtur nur 29 aus Zypressenholz gefertigte Pfeifen der Onda maris erhalten, um die sich, wie bei der Gabler’schen Vox humana in Weingarten, verschiedene Sagen ranken.1926 bis 1928 baute die Firma Sauer aus Frankfurt/Oder eine elektropneumatische Orgel (mit Taschenladen, freistehendem Spieltisch sowie 89 Registern auf vier Manualen und Pedal) in das Gehäuse Büchaus ein, deren Disposition weitgehend nach den Prinzipien der Orgelbewegung und damit nach dem Klangideal der Barockorgel gestaltet war. Die Pfarrkirche St. Peter und Paul besaß mit diesem Instrument wieder die größte Orgel Schlesiens, die jedoch schon nach einem halben Jahrhundert nur mehr bedingt spielbar war. Sie wurde 1979 vor Beginn der Außenrestaurierung der im Zweiten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogenen Kirche (mit Ausnahme der Onda maris sowie des historischen Gehäuses und seiner Sonnen-Mixtur) vollständig beseitigt.Die Restaurierung des Orgelgehäuses erfolgte während der von 1980 bis 1992 stattfindenden Innenrestaurierung des Gotteshauses, während gleichzeitig die Planungen für einen Orgelneubau aufgenommen wurden. Verschiedene Fragen mußten dabei geklärt werden: welche Größe sollte das neue Instrument erhalten und welcher Literatur sollte es dienen? Sollte ein neues Instrument als Kopie der Orgel von Eugenio Casparini konzipiert oder die Sauer-Orgel rekonstruiert werden? Nachdem von Casparini kein einziges Werk erhalten blieb, mußte die Möglichkeit einer seriösen Stilkopie als unrealisierbare Utopie verworfen werden, doch kam auch eine Rekonstruktion der Sauer-Orgel nicht in Betracht, da wesentliche Bestandteile wie Spieltisch, Taschenmembranladen und Bälge bereits vor der Wende vernichtet worden waren und das erhaltene, mehr oder weniger stark beschädigte Pfeifenwerk teilweise aus minderwertigem Material gefertigt war.Die schwierige Aufgabe der Disposition eines Neubaus im historischen Gehäuse wurde 1993 von einer Expertenkommission gelöst: Man plante ein neues Instrument, das sich zum einen mit 64 Registern auf Brustwerk, Hauptwerk, Oberwerk und Pedal an der originalen Sonnenorgel orientieren und damit der Musik von Johann Sebastian Bach bis Felix Mendelssohn-Bartholdy dienen, zum anderen aber für die Musik von Max Reger und der Moderne auch ein hinter dem historischen Gehäuse gelegenes, dreiundzwanzigstimmiges Schwellwerk aufweisen sollte.Der prestigevolle Auftrag wurde 1995 an Mathis-Orgelbau aus Näfels in der Schweiz vergeben. Die Weihe der neuen Sonnenorgel fand am 12. Oktober 1997 zur Fünfhundertjahrfeier von St. Peter und Paul sowie auf den Tag genau dreihundert Jahre nach der Vertragsunterzeichnung mit Casparini statt. Aus finanziellen Gründen wurden der Bau des Schwellwerks und die Restaurierung der Sonnen-Mixtur auf spätere Zeit verschoben.

François Widmer

(gekürzte Fassung des Booklet-Textes)

P r o g r a m m

01

Anonimus (Polen, 17./18. Jh.)

Przygrywka - Colenda

1' 36

2-4

Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Concerto del Signr. Giuseppe Meck, appropriato all'Organo

[Allegro] - [Adagio] - [Allegro]

9' 32

05

Die Nebenregister der Sonnenorgel

Umlauffende Sonne - Kuckuck - Tamburo - Vogelgesang - Nachtigall

1' 36

06

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Passacaglia d-Moll, BuxWV 161

5' 56

7-8

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata und Fuge d-Moll, BWV 565

8' 22

9-11

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata I Es-Dur, BWV 525

[Allegro moderato] - Adagio - Allegro

10' 48

12

Jan Krtitel Kuchar (1751-1829)

Fantasie d-Moll

7' 10

13-16

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Sonata IV B-Dur, op. 65/4

Allegro con brio - Andante religioso - Allegretto - Allegro maestoso e vivace

13' 12

17-22

Jean Françaix (1912-1997)

Suite Carmélite (1938) 8' 27

Soeur Blanche (Andantino) 1' 42

Mère Marie de l'Incarnation (Moderato) 1' 30

Soeur Anne de la Croix (Allegretto) 0' 51

Soeur Constance (Presto) 1' 41

Soeur Mathilde (Allegro) 1' 00

Mère Marie de Saint-Augustin (Maestoso) 1' 43

23

Präsentation der Nebenregister

Onda maris 8' (1703) & Vogelgesang - Tamburo - Nachtigall

2' 38

24

Wolf-Günther Leidel (*1949)

Toccata delectatione, op. 5 (1974)

7' 40

Weitere CD's der Edition Lade mit Reinhard Seeliger

Foto zum anklicken