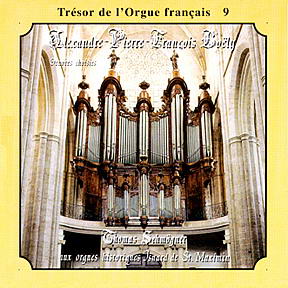

Edition Lade - EL CD 024 Trésor de l'Orgue français 9

Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-1858)

Oeuvres choisies - Ausgewählte Orgelwerke

vergriffen / épuisé

Thomas Schmögner

aux orgues historiques Isnard (1774) de Saint-Maximin

1 CD - DDD - Spielzeit: 76' 20

Booklet: deutsch / französisch / englisch - 28 Seiten - 13 Abbildungen

€ 18,90

Als stilistisch grenzgängerisch - zugleich zukunftsweisend wie reaktionär - begegnet uns die Orgelmusik Alexandre-Pierre-François Boëlys: Fernab des seichten Zeitgeschmacks der nachrevolutionären Epoche offenbart sich in seinen Werken eine eigenwillige Symbiose aus den tradierten Formen des Grand Siècle, aus einem nahezu scholastisch anmutenden Hang zu Polyphonie und komplexer Kontrapunktik, aus Einflüssen der Wiener Klassik wie auch aus den pianistisch inspirierten Charakterstücken der Frühromantik.

Boëlys kompositorisches Schaffen der ersten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts beinhaltete neben pädagogisch orientierten Klavierstücken hauptsächlich Kammermusik, die Orgel rückte erst in den Dreißigerjahren immer mehr in den Vordergrund, als er die Möglichkeit erhielt, als Aushilfsorganist von Saint-Gervais in Paris zumindest in gewisser Regelmäßigkeit das Instrument, an dem während mehrerer Generationen die Couperins wirkten, zu spielen. Hier entstanden erste liturgisch konzipierte Orgelstücke. Ihre Formstruktur als Versettenkompositionen entsprach noch ganz der überlieferten Aufführungspraxis, doch auch in Registrierung und in der Reihung von Plein Jeux, Duos, Trios, Récits, Tailles, Dialogues und Grand Jeux folgte der Komponist noch der Tradition der Livres d’Orgue, die schon mehrere Jahrzehnte ausgestorben schien. Vom Zeitgeschmack weitgehend unbeeindruckt, ließ er sich nur in seiner Fantasia pour le Judex crederis au Te Deum (opus 38/4) zu offensichtlicher Lautmalerei hinreißen, zu einer beinahe schon ironisch anmutenden Kopie der von Pastoralidyllen und Gewitterdarstellungen strotzenden Improvisationen seiner Organistenkollegen Armand-Louis Couperin oder Guillaume Lasceux. In Kennerkreisen wurde Boëlys Spiel gerühmt, sein Einsatz für das Œuvre Bachs sogar mit dem Wirken Mendelssohns verglichen, den er mit größter Wahrscheinlichkeit während dessen Parisaufenthalt 1831 kennengelernt hatte.

Die Registrierungen der vorliegenden Einspielung orientieren sich am Klangfundus der orgue classique der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Zungenreichtum der berühmten Isnard-Orgel in Saint-Maximin erlaubte es, verschiedene Grand Jeux-Registrierungen einander gegenüberzustellen. Die ungleichschwebende Temperatur dieses Instruments (Stimmungssysteme dieser Art waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch weit verbreitet) verleihen dieser formal schlichten, wenngleich ideenreichen Musik darüberhinaus einen besonderen Reiz.

Thomas Schmögner

P r o g r a m m

Alexandre-Pierre François Boëly (1785-1858)

1-16

Versets sur le Kyrie et le Gloria pendant la messe des fêtes solennelles, op. posth. (Auszüge)

27' 04

Rentrée de Procession 1' 00

Plain Chant du 1er Kyrie 1' 01

Kyrie. Fugue 1' 39

Christe. En taille 1' 53

Kyrie. Duo 1' 38

Christe. Récit 2' 20

Kyrie. Trio 1' 26

Kyrie. Grand Jeux 1' 45

Autre Kyrie. Récit 2' 36

Kyrie. Duo 1' 28

Autre Dernier Kyrie 1' 22

Domine Deus 1' 50

Autre Domine Deus 1' 45

Qui tollis 1' 25

Quoniam tu solus 1' 37

Kyrie. Grand Choeur 2' 19

17-28

Messe du Jour de Noël pour l'Orgue, op. 11

26' 48

Rentrée de la Procession 1' 39

Andante maestoso 1' 44

Lento 1' 21

Vivace e leggiero 1' 34

Allegro. Dernier Kyrie 1' 08

Andante 1' 39

Allegretto. Pastorale 1' 44

Andante 1' 59

Grand Choeur 2' 25

Offertoire 6' 50

Puer nobus nascitur 2' 37

Sortie sur le Grand Choeur 2' 08

29-33

Douze Pièces pour l’Orgue avec Pédale obligée, op. 18 (Auszüge)

21' 43

Andante con moto 2' 49

Andante 3' 24

Canone all’ottava 2' 10

Allegretto 2' 51

Fantaisie et Fugue 5' 38

34

Fantasia pour le verset Judex Crederis au Te Deum, op. 38/4

4' 16

Weitere CD's der Edition Lade mit Thomas Schmögner

Fotos zum anklicken